Payadores, los primeros periodistas

Agencia NaN27 de julio de 2014

Antes de los diarios, los payadores iban de pueblo en pueblo contando las noticias. Así lo explica Luis Barrionuevo.

Un par de generaciones, un vestir diferente, los 500 kilómetros que hay entre Buenos Aires y Tres Arroyos, y unos cuantos picos de estrés eran algunas de las cosas que me separaban del payador Luis Barrionuevo. Nos diferenciaba también el hecho de que, durante los primeros días de junio, mientras uno recibía felicitaciones por el Día del Periodista, el otro esperaba al menos que se recuerde quién fue el primero de ellos. ¿Mariano Moreno? ¡No! “El primer periodista oral fue y seguirá siendo toda la vida el payador. En aquellos tiempos duros, en los que no había medios de comunicación, el payador iba dos días a Tres Arroyos y se informaba de todo lo que ocurría acá. Se iba para Dorrego y allá cantaba todo lo que había ocurrido en Tres Arroyos. La información corría de pueblo en pueblo junto con la payada”, advierte, a partir de aquí, mi colega Luis.

Barrionuevo es el creador de La Casa del Payador de Tres Arroyos, un museo inaugurado en 2006 que se emplaza en el predio de la abandonada estación de ferrocarriles de la ciudad. Allí muestra al público el material acumulado durante sus treinta años de carrera: pueden verse fotos de encuentros internacionales de payadores (participó de congresos en Chile, Perú, México y España), documentos, libros, vestimentas típicas e infinidad de pequeños objetos acompañados de anécdotas. En el mismo lugar, dos pizarrones y una mesa conforman el aula en la que enseña a los más chicos el arte de payar. Entre tantas imágenes añejas, señala orgulloso una foto reciente de Fernandito, a quien reconoce como uno de sus alumnos más talentosos.

Plantado en el perímetro de la ciudad, más específicamente en la intersección entre la Ruta 3 y la 228, se encuentra el Monumento al Payador y al Resero. Obra construida también por iniciativa de Barrionuevo. Recubierta con yeso, de cinco metros de alto y una tonelada de peso, la obra esculpida por el local Sergio Caraduje representa la figura de un payador en su pose clásica, con uno de sus pies encima de un banco. Desde su inauguración en 2005, al menos una vez al año Luis agarra una brocha y, con sus seis décadas a cuestas, se cuelga del monumento para pintarlo o, de ser necesario, realizar tareas de mantenimiento junto al escultor. La Municipalidad prefiere no hacerse cargo de ese trabajo y, ante los reclamos del payador, las autoridades se lavan las manos alegando que la idea de la escultura no fue de ellos. Centenares de payadores y curiosos de pueblos cercanos, pero también de otras provincias e incluso del exterior, ya la visitaron y reconocieron a su cultor por el esfuerzo.

El arte payadoril tiene un lugar relativamente pequeño en cuanto a reconocimiento dentro del folklore nacional. Lo efímero de su interpretación, su forma musical y literaria característica -tradicional e inmutable, en la era en que todo cambia y se mezcla- y la simpleza de las composiciones hacen que esta corriente no comulgue con la realidad musical actual. El género se apoya desde la música en sólo tres formas rítmicas: el estilo, la cifra y la milonga (esta última es la más empleada por los payadores rioplatenses de nuestro tiempo). En lo poético, la payada suele estructurarse en fragmentos de diez versos. Esta forma es conocida como “décima espinela”, en honor a su creador, Vicente Espinel, un poeta español del siglo XVI. Los versos son, más allá de leves variaciones, octosilábicos y se forman según patrones de consonancia: el primer verso debe rimar con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno. Más allá de atender o no a las estructuras, la carta fuerte de los payadores y el verdadero valor artístico se encuentra en la improvisación: “A mí me ha dicho al aire una persona en un medio: ?¡Qué van a improvisar los payadores! ¡Van con los versos preparados!? Cuando vamos a payar a un escenario le pedimos temas al público para que nos tire y que vea que improvisamos. Uno se acostumbra a improvisar a través de los años. Vos abrís la boca y la décima sale sola. Pero más allá de eso, es un don el que tenemos”, señala Luis.

-¿Es consciente de esa estructura a la hora de improvisar?

-El primer reglón va con el cuarto y el quinto, y el segundo va con el tercero. Ya cuando empezaste tenés que saber como vas a terminar el segundo y tercero, pero atendiendo al cuarto. Brasa, pasa, casa, cerrada, rayada. Nace, base, clase, hace (dice mientras mueve los dedos de un lado a otro del pizarrón).

-¿Cuál es la importancia de Gabino Ezeiza en la payada rioplatense?

-Él es quien hace que la milonga se relacione con la payada. Fue también por él que tenemos el Día del Payador en la República Argentina. Un día se entera de que en Uruguay tocaba un tal Juan Navas, un payador muy talentoso a quien el negro Gabino admiraba. Entonces le propone un desafío: una payada de contrapunto. En aquel entonces, incluso hasta se jugaba por plata. Se hacían competencias de payada y se ponían jurados. Entonces, pactaron un acuerdo: Gabino le dice si podía ser el público con su aplauso el que diera el veredicto de la payada. Esto fue en Uruguay. Se llevó a cabo el 23 de julio de 1884 y entonces el público uruguayo le otorga las palmas a Gabino Ezeiza, declarándolo vencedor. En el pueblo y en el país de Navas se lo declara vencedor a Ezeiza, argentino él. Incluso el presidente del Uruguay de ese entonces, Don Máximo Santos, se levanta, le cede el asiento y también lo declara vencedor. Y como fue la payada histórica de todos los tiempos, luego de un montón de trámites, consideran que era oportuno declarar esa fecha como el Día Nacional del Payador en la República Argentina.

-¿Como nació su vinculación con la payada?

-Yo fui jinete. Arranqué con 20 años. Dejé la jineteada por cuestiones de trabajo. Y lo sentí mucho, porque era algo mío y no lo quería abandonar, pero lo tuve que hacer. Entonces me dediqué a animar jineteadas. Tenía conocimiento de lo que era jineteada pero no de lo que era una animación. Lo que sabía era porque veía a los animadores. Miraba su trabajo. A todos los jinetes que participan les teníamos que hacer un verso, una animación. Yo empecé escribiéndolas en una libretita chiquita en mi casa y el mismo día iba con la listita escondida. Después me decidí por improvisar. Estuve un tiempo animando fiestas con otros colegas. Ellos me daban un pie para que yo improvisara. Me tiraban un tema y yo arrancaba. Pero yo me negaba a ser payador, me conformaba con animar. El 14 de abril de 1984 se hizo una fiesta grande en Copetonas, partido de Tres Arroyos. Fuimos contratados junto con otros dos muchachos payadores para animar y actuar. En la noche agarraron mi guitarra y la templaron a la par de las de ellos. Y les digo: “¿Para qué me templaron la guitarra? Para mí es una falta de respeto subir a payar con ustedes. No lo voy a hacer”. Eran Walter Moseguiby y Carlos López Terra, payadores uruguayos. López Terra me responde: “Si vos no subís con nosotros tendrás que pasar vergüenza, porque te vamos a llamar al escenario”. Finalmente me llamaron, me presentaron y sentí vergüenza. Sentía que era una falta de respeto ante payadores de tanta trayectoria. Subí y gracias a Dios las primeras décimas me salieron bastante bien. El público me aplaudió, me alentó y me ovacionó, y así fue cómo me dieron coraje. Cuando a uno le dan coraje, vos ves que los nervios se te van. Entrás en confianza con el público y con el canto improvisado. Aquella noche me nombran payador. Yo anduve diez años improvisando en escenarios de toda la zona y no permitía que me llamaran payador.

-¿Qué es lo que más le atrae de la payada?

-Cuando escucho la guitarra de la milonga payadora se me paran los pelos. Me agarra emoción. Quiero y adoro el canto del payador. Para ir a ver un payador me voy a cualquier lado. Adoro, admiro, respeto y valoro porque sé lo que es la lucha de un payador. Yo creo que los payadores no pueden faltar en las fiestas tradicionales. Siempre tiene que estar el canto de un payador. Yo he tenido que remar en contra de la corriente. Será porque el payador es gaucho y viste de gaucho. Por eso yo digo que tenemos que respetar un poco el canto del payador. Hagamos algo por el canto del payador, para que no se pierda.

-¿Qué debe tener un buen payador?

-Las condiciones naturales y el estudio. Preocuparse por eso que Dios te da.

-¿El estudio de qué?

-De la historia.

-¿Lee con frecuencia?

-Leer es muy importante. Yo nunca tuve tiempo porque trabajé toda mi vida. Empecé a laburar en el campo a los doce años y no he parado hasta hoy. No tengo mucho tiempo, en realidad hago lo que puedo. Pero sí muestro las vivencias importantes. Yo no tengo estudios, mis padres no me pudieron dar estudios. Vengo de familia muy pobre, somos once hermanos. Había una mesa y una olla para trece personas contando a mis padres.

-¿Por qué decidió crear el museo?

-Porque se me ocurrió homenajear a Catino Arias, quien había hecho tanto por el payador de Tres Arroyos. Primero hicimos el monumento y me trataron de loco. Yo se los prometí y ahí lo tienen. Gracias a Dios tenía una amiga que era senadora provincial y me dio una mano muy grande en todo eso. Las autoridades de acá también me ayudaron. Fue un día histórico, con un desfile de instituciones tradicionalistas. Ese día recibí una alegría muy grande cuando destapamos el monumento. Vinieron medios radiales de Mar de plata, Viedma, Bahía Blanca, de todos lados.

ILUSTRES DESCONOCIDOS

Luis no es el primer payador de Tres Arroyos en trascender las fronteras de su ciudad. Catino Arias supo llevar la payada al público masivo de la Ciudad de Buenos Aires. Burrero de alma, se hizo amigo del famoso jinete de turf Irineo Leguisamo y logró, a través de ese contacto, llevar su música a los oídos del mismo Carlos Gardel. Una serie de presentaciones en Radio Nacional y unos cuantos libros sobre el tema que lo apasionaba bastaron para que se lo conociera como el Payador del Turf y llevara la payada a audiencias inesperadas.

-¿Qué influencia tuvo usted de Catino Arias?

-No lo pude conocer. Yo siempre digo con toda la voz que tengo: “¡Qué alegría hubiera sido para mí haber podido compartir una payada con Catino! ¡Qué cosas buenas hubiéramos hecho los dos!”. Siempre me pregunté por qué Catino se fue de Tres Arroyos. Hoy creo que vivo la respuesta en carne propia. Será porque somos de acá y vivimos allá a la vuelta. No valoran. Será porque no fuimos a la escuela y nos vestimos de alpargatas. Yo siempre digo que Catino nunca negó su pueblo. Tendrían que haberlo cuidado, haberlo ayudado.

-¿Siente que el payador ya no es valorado?

-Nosotros le hemos dado cosas importantes al payador con este tremendo monumento. Y con esta primera casa que se abrió con muchísimo sacrificio. Mucha gente nos trató de locos cuando se nos cruzaron estas ideas. Cumplí con todo lo que se me pasó por la cabeza. Hicimos hasta una escuela. Hay chicos que hemos presentado en el escenario y han improvisado. Entraban acá sin saber que es una décima, una sextilla o una milonga. Lo que yo sé quiero transmitírselo a ellos porque a uno se le van los años y el día de mañana no quiero que quede el payador olvidado como ya ha pasado alguna vez. Vos hablabas del payador y era una mala palabra. No quiero que eso pase. A pesar que de que nos matan todos los días, el canto del payador está vivo. Será porque el payador dice tantas verdades que hay gente que no lo quiere. El payador no anda con mentiras ni con vueltas. Es el canto primero de la tierra. El payador fue el primer periodista oral. Fue el primer cantor del tango, el padre del folklore. Hay que ayudarlo.

Por: Nahuel Gomez

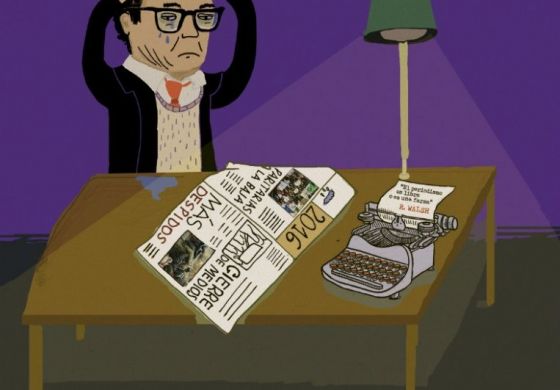

Un periodismo sin periodistas

Los trabajadores de prensa se mueven en un escenario dominado por el cierre de medios, los despidos masivos, salarios a la baja y persecuciones. La influencia del Estado y los cambios tecnológicos. Y una pregunta que todos nos hacemos: ¿Qué pasará con la profesión en el futuro?

En Misiones, el periodismo también está precarizado

La provincia arde en lucha. Al reclamo de trabajadores de salud, educación y fuerzas de seguridad, anoche se sumó el sector universitario. El pueblo sale a las calles para decir que no se aguanta más. Mientras los medios locales ocultan esta realidad, trabajadores de prensa denuncian la precarización laboral que padecen.

La revolución no será televisada

Como pasa con los diarios y con tantas otras industrias, la TV tal como la conocíamos está llegando a su fin: el rating baja de modo sostenido, las producciones son escasas y los canales buscan salvarse con programas panelizados o tiras extranjeras. ¿El resultado? Una de cada tres personas se mudó a internet y plataformas on demand como Netflix.