Fin de año en la esquina de mi barrio

Diego Pintos28 de diciembre de 2018

Una verdad ficcionada. Una fantasía palpable. Así es el mundo de La Renga. Y quizás, así, en una madrugada del primero de enero de algún año perdido entre los 80's, haya nacido la leyenda, envuelta en la magia de la esquina.

Año nuevo de barrio. De barro. Esquivando charcos, mosquitos y luciérnagas, iluminando lo transfigurado de la noche. Los pibes correteando con rompeportones triangulitos, atravesados -para estallar- en rejas irregulares. Click, fizzz, ¡boom! Después, el zumbido de puteadas cascoteadas de años, mezclándose con risas borrachas. Botellas y vasos lerdos, rodando desde la fórmica gastada al piso, sin escalas. Frases raspadas en discos rayados. Calor. Año nuevo de barrio.

Las suelas cepillándose contra el asfalto, los saludos apretados, enmudecidos de abrazos. Y la música, de fondo, siempre. Las piedras y palos baten contra las columnas, los nenes arman así el campanario de la calle; brindis de botellas y carnes a la parrilla, hecha con un par de ladrillos. Nada más. Y la luna, posándose sobre los techos, platinando la noche nueva.

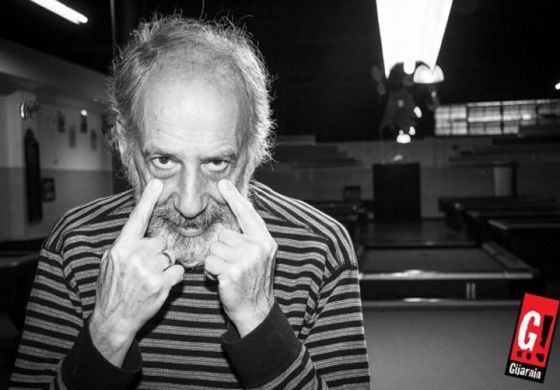

Crédito: Nicolás Cardello

A veces la magia ocurre, nunca se sabe bien cómo. Sucede en flashes. Y esos momentos reproducidos, que después se hacen leyendas, empiezan a contarse, a multiplicarse, a ampliarse por mil voces y cantos de otras bocas. Recuerdos que mienten un poco, pero un poco solamente. Y en esa narrativa, la fantasía y la realidad fidedigna suelen diluirse, entramarse, y cálidamente confundirse. Pero en definitiva, muchas veces, si la leyenda es hermosa, poco importan las veracidades estrictas de algunos detalles.

A veces la magia ocurre, nunca se sabe bien cómo. Sucede en flashes. Y esos momentos reproducidos, que después se hacen leyendas, empiezan a contarse, a multiplicarse, a ampliarse por mil voces y cantos de otras bocas. Recuerdos que mienten un poco, pero un poco solamente.

Y la leyenda se cuenta, y pareciera contarse sola. Y relata que pasadas las doce, el pibe plomero cargaba su guitarra, la primera, la Faim 335, yendo al encuentro de su entrañable amigo de siempre, el operario en una fábrica de cables de bujías. Gabriel salía al cruce de su pelilargo y blondo compañero de andanzas, uno de los tantos amigos del barrio de Mataderos. Corrían los últimos años de la década del 80. Ya había pasado la colimba para Gustavo, ese lugar donde surgiera el apodo que lo acompañaría toda la vida: Chizito, por lo rubio, amarillo fulgor, parecido a Sting. Y esa noche de año nuevo, después del brindis, ya no había más qué hacer que salir a patear el barrio, cruzarse con caras y más caras, todos buscando arriar el año que se asomaba. Arrancarlo a rocanroles.

Y así se salía, improvisando, a tocar el timbre, a avisar por teléfono –si había, y andaba- o simplemente juntarse. ¿Dónde? Donde siempre, en el lugar que nadie decía, nadie contaba, y todos sabían. En la esquina de Homero y Garzón, en Mataderos. Es que cada uno veía su andar en los andares del otro. Los mismos de siempre. No importaba si el encuentro era en el barrio o en los puntos más distantes; la cosa ocurría, indefectiblemente, sin saber ni entender cómo.

Todos pululaban, mirando a dónde los llevaba la vida. Así andaban los trompos, topándose con alcantarillas. El piberío buscaba y buscaba, día tras día y noche a noche, entre trabajos alienantes y riffs de rocanroles. Borroneaban letras de canciones para poder sobrevivir, y sobrevivirse, a esos rayos del cráneo, que iban partiéndolos en dos.

Y esa noche de año nuevo, después del brindis, ya no había más qué hacer que salir a patear el barrio, cruzarse con caras y más caras, todos buscando arriar el año que se asomaba. Arrancarlo a rocanroles.

Hasta que se dieron cuenta que no había soluciones, y que el camino era andar probándose disfraces, hasta llegar –ya pasados los años- a ser ellos mismos, enredados en sus propias redes.

Tete y Chizzo, remendados de sidras y cervezas tras las campanadas de año nuevo, se calzaron los instrumentos al hombro. Iban y venían, de casa a la esquina, al pasaje Viejobueno, sobre la calle Araujo, entre Remedios y Garzón, llevando los cables, los amplificadores, para armar un escenario imaginario sobre la vereda misma. Todo de mano en mano, de boca en boca, los mismos de siempre. Siempre faltaba uno, siempre faltaba algo, siempre rengos. Pero siempre de frente ante las tempestades. Así se gestaba la mística.

Crédito: Nicolás Cardello

Entonces -siempre según la leyenda- el Chizzo lo fue a buscar al Tanque Iglesias, hermano mayor del Tete, para poder armar una zapada. Porque faltaba un baterista. El Tanque -que a veces tocaba con los pibes del barrio, mismo con el Tete, su hermano- era el batero de Nepal, la legendaria banda del heavy nacional. Estaba un poco reticente. No quería saber nada de sacar su batería a la calle. Así lo cuentan los recuerdos. Pero esas mismas memorias afirman también que quería hacerles la gamba a los muchachos, porque andaban rengos de batero. “Traela, vamos en el auto de mi viejo, dale. Vamos con el Torino, vamos para casa y tocamos en la vereda”, lo tentaba el Chizzo.

Entonces sí, auto lleno, en el camino del deshielo, destino a la esquina mítica de Mataderos, para tocar rocanrol (...) Chizzo, Locura Dilello, Tete y Tanque generaron esa noche el embrión de algo inimaginable: La Renga.

Y parece que esas fueron las dos palabras mágicas para abrir la gran caverna hasta entonces inexpugnable del Tanque: "El Torino". El azul. Entonces sí, auto lleno, en el camino del deshielo, destino a la esquina mítica de Mataderos, para tocar rocanrol. Y parecía que iba a ser por una sola noche; pero por aquellos tiempos, los recitales de Nepal cada vez se ponían más calientes, los ensayos con las dos bandas se multiplicaban, manejar el taxi era agobiante, y, para el Tanque, llegaba la hora de cambiar de aires.

Chizzo, Locura Dilello, Tete y Tanque generaron esa noche el embrión de algo inimaginable: La Renga. Algunos dicen que el nombre provino de esa pesada piedra que arrastraban, la de que siempre faltasen "cinco pal peso", la de andar eternamente rengos. Dilello, años más tarde, se ocupó de asegurar que el nombre surgió de una ex mujer del mismo guitarrista –quien luego emigrara de la banda- que padecía de renguera habitual.

Después vino aquel inolvidable primer show entre las paredes del club Larrazábal, un diminuto salón atestado de pibes. Y de ahí en más, el rodaje interminable de los pesados vestigios. Día tras día, noche tras noche, hasta que el sol hacía invisible a la luna. El primer aullido de los viejos amplificadores que sonaban trasteados. Forjado al calor y la protección de los sentimientos de hermandad rockera más puros y viscerales. De ayer a hoy, los mismos de siempre.

Una misa rockera inolvidable: volvió a tocar Manal

La legendaria banda fundadora del rock nacional tocó en Vorterix de Colegiales. Regresó a los escenarios con su formación original, en el marco del Red House, una mega zapada que convocó a próceres y salieris del género. Homenajearon a Pappo y Spinetta.

Miguel Grinberg: "Hay otro amor de primavera dando vueltas"

En una entrevista, Miguel Grinberg, poeta de la generación de los 60, hace un repaso por su trayectoria.

Adiós a La Perla

Miguel Grinberg frecuentaba el bar de Once cuando ahí se gestaba la mística del rock nacional. Por esa razón, escribió una reseña sobre uno de los últimos iconos de la bohemia porteña, que pronto quedará oculto bajo el imperio de una pizzería.